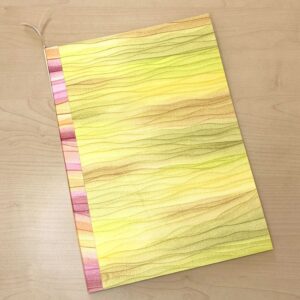

カリグラフィー作品を作る際のバックグラウンドのために習得したテクニックですが、もともとは製本技術の一つでカルトナージュやアート作品などいろいろな用途に使えるんですよ。

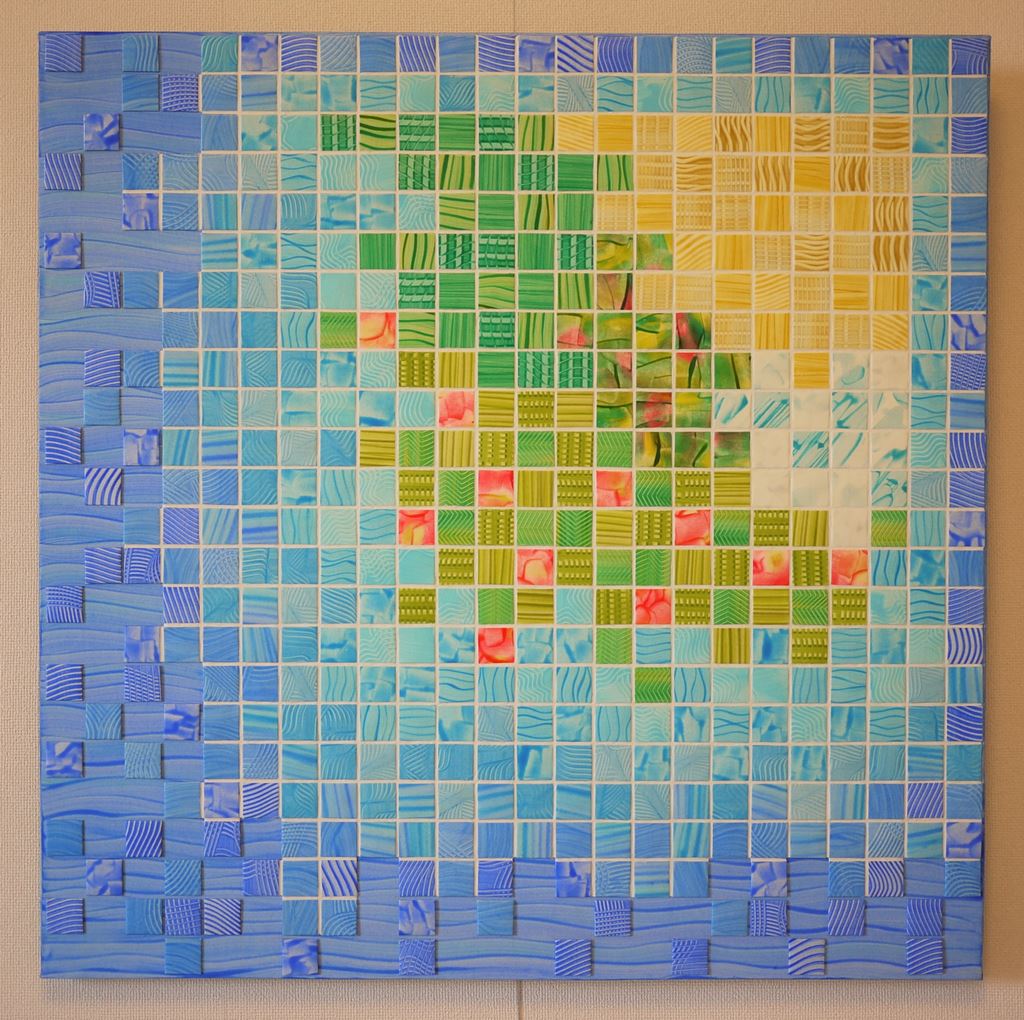

「ONLY ONE EARTH(かけがえのない地球)」

2019年制作

65.5cm×65.5cm

第57回豊田市民美術展 工芸部門 入選

個人蔵

ペーストペーパーを2.5cm角に折り、モザイクタイルのように敷き詰めています。

目地は紙粘土です。

環境破壊のことを考えていたときに、地球上の海、森林、熱帯雨林、草原、砂漠、氷などの面積をその割合で色別に表すことを思いつきました。見る人それぞれが各自の視点で環境のことを考えてもらえるといいと思いました。

題名の「ONLY ONE EARTH」とは、1972年、スウェーデンのストックホルムで開催された国際連合人間環境会議でのキャッチフレーズで「かけがえのない地球」と訳されました。

follow me

こちらはペーストペーパーのサプリメントアートです。

手描きの模様は一つとして同じものはありません。